Wie schafft ein großer Geist das, was er schafft?

Dieser Leitfrage gehen heutzutage ganze Heerscharen an Büchern über Selfhelp, Selfmanagement, Zeitmanagement, Simplify-Dies-und-Das, Getting Things Done und artverwandte Themen nach. Der Nutzen ist, zumindest ganz persönlich für mich, begrenzt; habe ich doch einige Self-Irgendwas-Bücher gelesen, mit mäßigem Erfolg. Also musste eine Alternative her.

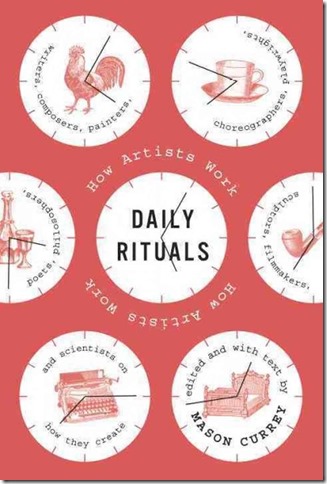

Der in Brooklyn lebende Schreiberling Mason Currey hat sich die Mühe gemacht und die Lebensläufe von insgesamt 161 größtenteils sehr, gelegentlich weniger berühmten Persönlichkeiten durchforstet. Eines eint all diese Personen: Sie waren beziehungsweise sind enorm erfolgreich in dem, was sie tun. Grund genug, sich die kleinen und großen Rituale, die Tagesabläufe, Arbeitstechniken, Spleens und Marotten dieser großen Denker anzuschauen.

Currey wollte der Frage nachspüren, welche äußeren Bedingungen dazu befähigen, Großes zu leisten – egal auf welchem Gebiet. Die 161 vorgestellten Personen umfassen einen nicht unbeträchtlichen Teil des Who Is Who aus Kunst, Literatur und Wissenschaft.

So lernen wir, dass Sigmund Freud ohne Zigarren nicht arbeiten konnte – über 20 davon hat er am Tag geraucht. C.G. Jung brauchte die Abgeschiedenheit eines Gebäudes, dessen Technik auf dem Stand des 16. Jahrhunderts war, um zu schreiben. Andy Warhol übermittelte elf Jahre lang jeden Morgen am Telefon die Geschehnisse des Vortages an eine Freundin, die auf diese Weise sein “Tagebuch” für ihn führte. Wir erfahren auch, dass George Orwell zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr mental am leistungsfähigsten war – gut für ihn, gab ihm der Chef des Buchladens, in dem er arbeitete, doch genau in diesem Zeitraum stets frei, um zu schreiben.

Dies sind nur wenige Beispiele aus dem sehr lehrreichen und amüsanten Büchlein, das prall gefüllt ist mit den, teilweise sehr detaillierten, Tagesabläufen großer Denker und Künstler. Wenn mir nach der Lektüre des Buches eins aufgefallen ist, dann, dass die allermeisten Denker folgende Dinge unverrückbar internalisiert haben – sozusagen ein Meta-Tagesritual kreativer Genies:

1. Früh aufstehen.

2. Viel Kaffee trinken.

3. Wenig Essen.

4. Lange Spaziergänge.

5. Martinis, wahlweise Champagner oder Whiskey.

Ob das funktioniert? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.